見過ごされたハッチの不具合 国の検査代行機関・JCI担当者の証言明らかに 検査厳格化で新たな課題も

2025年 4月23日 20:58 掲載

北海道・知床沖で小型観光船が沈没した事故から、23日で3年。多くの犠牲を出した沈没事故を巡っては、船の不具合を見過ごした検査のあり方についても問題となりました。検査の厳格化や検査体制の強化が進められていますが、課題は山積しています。

小型観光船「KAZUI」は、船前方の「ハッチ」の不具合が原因で沈没したとされています。事故の3日前には、国の検査代行機関・JCIが検査を行っていましたが、この不具合は見過ごされていました。

永山友菜記者:「JCIの検査はここ、ウトロ漁港で行われていました。当時どのような検査が行われていたのか。ある裁判の資料から明らかになりました」。

KAZUI甲板員の両親が、「おろそかな検査によって息子が死亡した」などとして国とJCIに損害賠償を求めている裁判。今年2月、JCI側は陳述書を提出し、検査の詳しい状況を説明しました。

担当したのは、16年の経験がある検査員。検査はおよそ45分間でした。陳述書を基に、当時の状況を再現します。

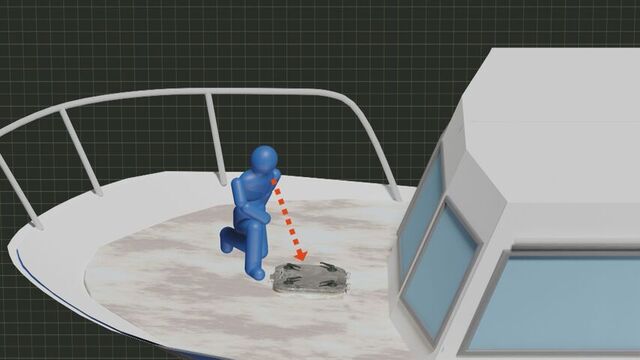

検査員は、機関室・客室・操舵室の順に検査を実施。操舵室の検査を終えると、ハッチのある甲板へ。移動の際にも、遠目からハッチを確認したと言います。

甲板での滞在時間はおよそ5分。汽笛の試験や航海灯の点灯確認をした際も、ハッチが自然と視界に入り斜め上からも確認したと主張します。そして、検査員は足元にハッチが見える位置に移動。「そこで、腰をかがめて確認した記憶がある」と説明しています。

検査員の陳述書:「第一に、腐食による変色や変形等の損傷は無かったと記憶しています。第二に、ハッチとハッチ蓋の間に隙間が見られず、閉まった状態であることを確認したと記憶しています。外観検査で問題がないと判断したため、開閉試験は省略しました」。

ハッチに、問題は見当たらなかったという検査員。ただ、事故原因を調査した運輸安全委員会の報告書とは矛盾します。

報告書に載っているハッチの写真。運航会社の事務員が、検査の5日前に撮影したものです。よく見ると、ハッチのふたが浮いています。およそ2センチの隙間。専門家は、目視の検査でも気付くことはできたはずだと指摘します。

神戸大学大学院海事科学研究科・若林伸和教授:「ちょっとでも浮いているというのは、やはり異常な状態なので、検査の時にはちゃんと閉まっていたというのは少し考えにくい。経験がある人であれば、あの浮いている状態はすぐに気付くのではないかなと思う」。

事故を受け、JCIは陸揚げして船底を確認する検査を義務化。ハッチについても、開閉試験を省略せずに必ず実施することにしました。

検査の厳格化によって、新たな問題も。検査員の業務量の増加です。JCIが先月発表した中期経営計画では、業務量がおよそ3割増加するとして、検査員の数を2029年度までに今より12人多い156人に増やすことにしています。

ただ、検査対象となる船は年間およそ10万隻。計画通り増員されたとしても、1人当たり1年で640隻ほど検査しなければなりません。

若林伸和教授:「数とか時間よりも、やはりそれぞれの検査員の方々の質。知識レベルというものが、十分に担保されている必要があると思います。新たに検査員として採用されているような人たちがどれだけ船に関しての知識があるのか、大学で勉強しているような人たちなのかというところ。そういうところは、かなり大きく影響すると思われます」。