いま知りたい最新のお墓と終活の最前線!キーワードはデジタル!?

2025年 8月15日 17:45 掲載

特オシは、「いま知りたい最新のお墓と終活」。

お盆でお墓参りに行った方も多いのではないでしょうか。

いわゆる「墓じまい」は、増加しています。

道内でも2023年度は、およそ1万3000件と、この10年で2.3倍以上増えました。

気になる墓じまいの費用は、新しい納骨先によって幅がありますが、30万円から300万円と言われています。

お墓の維持が難しくなる中、新しい形で墓じまいをした人もいます。

こちらは、滝川市にあった山下家のお墓です。

おととし山下昌子さんが亡くなり、道内にお墓を管理できる人がいなくなったことで、神奈川に住む80代の姉が遺骨を寺で永代供養し、墓を解体しました。

その際、生前、お墓への思い入れが強かった昌子さんのために、お墓の一部を残すことにしたんです。

残したのは、この部分です。QRコードが付いています。

読み込むと、亡くなった家族の歴史を振り返る追悼サイトに繋がります。

今月、新たにQRコード付の墓を建てた家族を取材しました。

美唄市に住む高倉龍成さんは、家族とともに父親の墓参りに訪れていました。

去年10月に52歳でこの世を去った父・英樹さん。

がんが見つかってから、自分でお墓を建てる場所まで手配していたと言います。

父の遺志を継ぎ、龍成さんたちが用意したお墓には、QRコードが貼り付けられています。

スマホで読み込むと…

高倉龍成さん「思い出の写真とか僕たちからお参りに来てくれた人に対するメッセージとかが表示されるようになっていて、その写真を僕たちが更新するようになっている」

サイトには、英樹さんが大好きだった車の写真がいっぱい。

妹の風香さんと写真を見返すうちに、父との日々が鮮明に思い起こされます。

山崎石材工業山崎修社長「デジタルっていうとなんか冷たいみたいな感じがあると思うんですけど、その人の営みとか、先祖の歴史だとかを、デジタルを通じてこう出会える、改めてお孫さんたちの世代がおじいちゃんと出会えるとか、そういったことってこれからもっともっと重要になってくるだろうなと思います」

高倉龍成さん「自分のお墓にQRがついてびっくりはしていると思うんですけど、それを見てみんなの話題になるというのはきっと喜んでくれるんじゃないかなと思います。」

山崎石材工業は、3年ほど前からQRコードを一般のお墓に付けるサービスを始めました。

これまでに300人以上が利用しているそうです。

3万3000円と16万8000円のプランがあり、16万円台の方は、容量無制限でサイトの公開範囲を制限して関係者しか見えなくすることもできるそうです。

室岡さん、お墓にもデジタル技術です。

お墓の製作にAIも活用されています。

自分の入るお墓を生きている今デザインした方の例です。

義理のお父さんが国鉄で働いていたそうで記念のメダルの画像をAIでイラスト化。

「こちらの絵を線画イラストへ」、「機関車の線を太めでシンプルに」など、やり取りを繰り返しました。イラストを元に完成した実際のお墓がこちら。

ほかにも、ご自身がトラックドライバーもしていたということで、北海道の丘を走るトラック、先祖の干支なども入れて、オリジナリティあふれるお墓となりました。

続いては終活。つまり人生の終わりに向けて行う活動です。

お墓や葬儀の準備のほか、財産や遺品の整理、遺言書の作成などなど。

今どきの終活にはこんなものもあります。

「デジタル遺品」の整理です。

残されたパソコンやスマホの中の写真や動画などのデータやネット銀行や電子マネー、サブスクなどのサービスが挙げられます。

実際の終活事情はどうなのか。

お墓参りに来た方に聞きました。

50代「うちの親が80代とかなので、もし亡くなった時に誰に連絡したらいいか分からないからちゃんとリスト作っておいてって言っていて」

70代「着物、何枚もないんですけど、やっぱり二十歳のとか、思い出がありますでしょ。

それはどうしようかなって。ただただ残しておくだけでは娘が困りますよね。だからやらなきゃいけないんだろうな。そこまでで終わってます」

30代「いつ何があるか分からないので、メモとかに残して夫には何かあった時はこれを見るようにはしています。パスワードでこういうのが必要とか、銀行とかそういうのですかね」

70代「千葉の高齢者住宅に入って。自分は自分の人生を楽しもうと思って子どもたちも安心してくれています。仲間がたくさんいるので」

これから終活を始めようとする人は、何から始めるのがいいのでしょうか。

終活・相続支援センター札幌を運営樋爪昌之さん「1番とっつきやすいのがエンディングノートだと思います」

税理士などの資格を持ち、札幌で終活の相談センターを運営する樋爪さん。

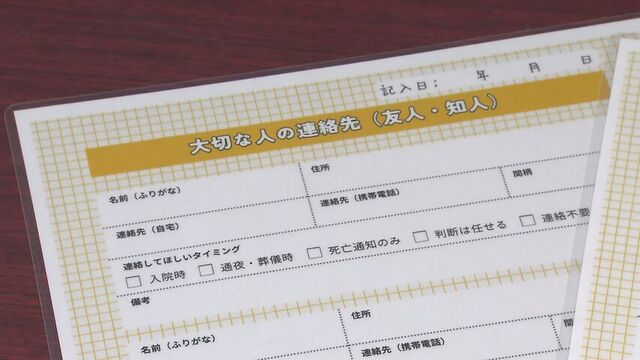

終活の一歩目におすすめというエンディングノートとは、自分に何かあった時、家族が判断し手続きを進めるために必要な情報を書き残すものです。

終活・相続支援センター札幌を運営樋爪昌之さん「書けないところは飛ばせばいいし、難しいところは後回しでもいいし、まず自分を埋めるところから少しずつ埋めていくっていうのがまず1番いいかなと思ってます」

遺言書のように法的拘束力はありません。

その分、大切な人の連絡先の共有ややりたいことリストなど、さまざまな情報を書き残すことができ、自分の人生を見つめ直すことにも繋がるそうです。

樋爪昌之さん「終活っていう言葉、『終わりを知って生き生き』という言い方もするんですけど、1回ちょっと整理してその後残った人生をどうやって楽しく生きるか。これやることによって、そういう前向きな気持ちになる方ってものすごく多いと思います」

家族が集まるお盆をきっかけに、終活を考えてみるのもいいかもしれません。

以上、特オシでした。