【追跡】登山者がクマに襲われ死亡 見過ごされた“予兆” なぜ入山規制せず? 世界自然遺産・知床の苦悩

2025年 9月10日 21:11 掲載

世界有数のヒグマの生息地・知床。年間およそ170万人の観光客が訪れます。中でも登山者に人気なのが日本百名山の一つ、知床連山最高峰の羅臼岳です。これは、1年前の羅臼岳登山道の映像。狭く険しい道。草木が生い茂り、見通しが悪い場所も多くあります。

事故が起きたのは先月14日。東京から来た26歳の男性は、羅臼岳の登山道を下山中にクマに襲われ、死亡しました。知床が世界自然遺産に登録された2005年以降、クマよる死亡事故は初めて。クマと人間の共生を掲げてきた知床に、衝撃が走りました。

斜里町・山内浩彰町長:「大変なことになったと、非常に衝撃を受けた。これまでそういう事故が起きなかったので、どうしてそういうことが起きたのかと、まず思いました」。

しかし、先月、羅臼岳では危険なクマの目撃情報が急増。その情報の周知の仕方に問題はなかったのか。見過ごされた“事故の予兆”を追跡します。

≪見過ごされた予兆≫

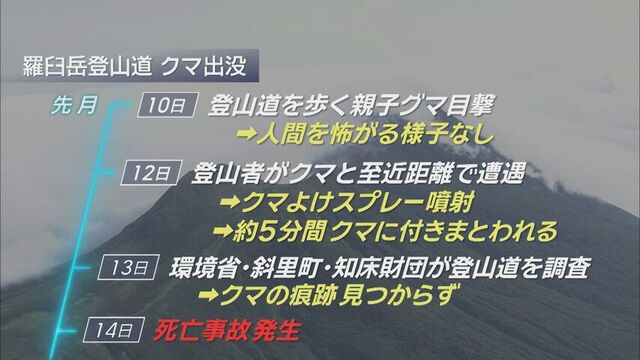

先月14日、世界自然遺産・知床で登山者がクマに襲われ死亡しました。事故が起きた羅臼岳では、人を恐れないクマの出没が相次いでいました。

事故4日前の先月10日、登山道を歩く親子のクマ3頭が目撃されました。撮影した登山者によると、クマは人間を怖がる様子もなく、すぐ近くを歩いていったということです。知床のクマの調査・研究を担う「知床財団」は、見た目の特徴から、この母グマが下山中の男性を襲ったクマの可能性が高いとしています。

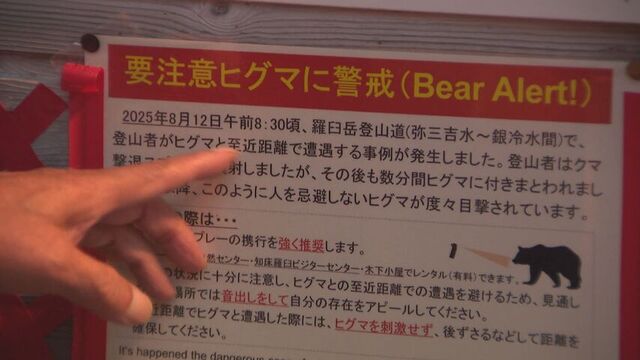

事故2日前には、登山者が成獣のクマと至近距離で遭遇。クマよけスプレーを噴射した後も、およそ5分間にわたりクマに付きまとわれました。

事故の前日、環境省と斜里町、知床財団は登山道を調査。しかし、クマの痕跡は見つからず、先月14日、死亡事故が起きてしまいました。

地元の猟友会に所属する羅臼町の漁師、桜井憲二さん。子どもの頃から、羅臼岳で登山をしてきたという桜井さん。今回の事故は、防ぐことができたと考えています。

桜井さん:「クマよけスプレーを噴射しても付きまとうと時点で、そういうクマが登山道に出てくる時点で十分に危険。もっと周知すればよかった。防げたのではないかと思います」。

≪不十分な情報周知≫

羅臼町の登山口のすぐ近くにあるキャンプ場。管理人の西山修次さんです。事故の2日前、林野庁の職員が「登山者がクマの付きまとわれた」と知らせるポスターを張りに来たと言います。

西山さん:「とんでもないクマだと、その時話した。こんなの張ったからって、全部の人が見るとも限らない。(危険なクマを)そのままにしておくのも信じられない話」。

斜里町などによると、同じポスターを登山口や関連施設に掲示した他、ウェブサイトやSNSでも情報を発信。しかし、HTBの取材で、事故当日の登山者の中にこの情報が届かなかった人がいたことが分かりました。

登山者の証言:「クマの出没情報は一切知らなかったし、登山口の張り紙にも気付かなかった。事前に下調べが必要だったと反省している」。

情報の周知の仕方について、斜里町の副町長は。

増田泰副町長:「結果的に事故が起きたということは、この注意喚起がどこまで伝わっていたのか。伝わっていたけど、結果的に登山者の行動を変えることができたのかは、今後の検証が必要」。

≪入山規制に至らず≫

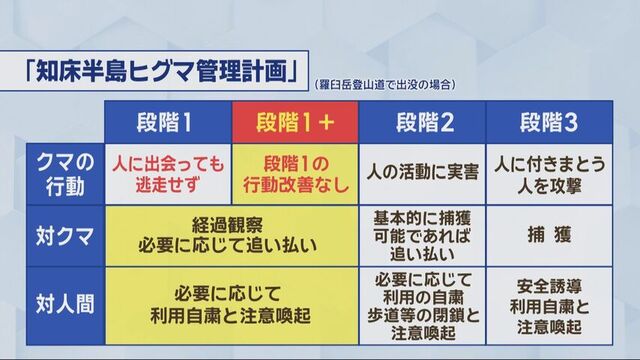

1964年に国立公園に指定された知床。関係する機関は、環境省や林野庁の他、斜里町、羅臼町、道など、多岐に渡ります。クマの目撃情報の収集や調査は、斜里町が設立した公益財団法人「知床財団」が担ってきました。これらの組織が合同でまとめたのが「知床半島ヒグマ管理計画」。知床のクマ対策は、この計画に基づき、クマの出没場所や問題の程度に応じて行われています。

今回、男性を襲ったクマは11歳の雌グマ。人を恐れない親に育てられ、子グマの頃から問題個体とされてきました。ヒグマ管理計画の基準では、人に出会っても逃げず、行動改善が見られない「段階1+」と評価されていました。

一方、人に付きまとうクマは、「段階3」の問題個体とされます。事故の2日前に登山道で人に付きまとったクマが「段階3」と評価されていれば、捕獲や登山道の利用自粛といった強い措置を取ることもできたはずです。なぜ「段階3」と判断されなかったのでしょうか?

斜里町・増田泰副町長:「登山道では(クマに)遭遇しても、複数の目撃者はいなくて、情報としても詳しいところまで分からない。事象が発生したときに、関係機関と連絡を取り合って決めるが、そこでの難しさは確かにある」。

知床で45年間、観光ガイドをしている男性は、登山道を規制すべきだったと言います。

観光ガイド・綾野雄次さん:「危ないクマがいたら、とりあえず2、3日でいいから閉めて様子見る。スプレー噴いても対応できなかった。そこをあえて閉めないというやり方も、ここはそういう場所だと宣言してくれるなら、その意見は尊重します。僕はそういう危ない所は行きませんけど」。

≪今後の羅臼岳登山は≫

地元の猟友会に所属する、桜井憲二さん。人を恐れないクマは、捕獲すべきと考えています。

桜井さん:「怖がって出てこないようなクマは、そのままでいい。でもそうでないクマは、取るべきだと思っています。昔のように追い払うとか、お仕置きするとか、そんなことをしている場合ではない」。

斜里町や環境省などの関係機関は11日、合同で記者会見を開き、再発防止に向けた今後の対応について説明する予定です。

「知床のクマは人を襲わない」。そんな安全神話のような言葉も聞かれた知床。斜里町長は、誤った認識を変えなくてはいけないと話します。

山内浩彰町長:「自然とどう付き合っていくかということを、私たちもしっかり発信しなくてはいけない。知床のクマは人を襲わないということはない。しっかり検証しながら、何が足りなかったのか、もうちょっとこうしていればよかったということを考えながら、積み重ねていくということに尽きる」。